蒙古道伊果(Doylea mongolica)是一种白垩纪的裸子植物,最新研究发现,它们所属的盔籽植物是被子植物的祖先类群。

在大约 1.3 亿年前的白垩纪早期,一次影响深远的转变在陆地上悄无声息地发生了。在很短的时间内,被子植物诞生,并且迅速演化出了所有主要的被子植物类别。被子植物为什么会突然集中出现,它们又是如何演化而来的?这个被达尔文称作“讨厌之谜”的问题,始终困扰着演化生物学家。最近,一支研究团队从保存完好的盔籽植物化石中,找到了揭开“讨厌之谜”的线索……

撰文 | 吴非

2017年6月的一天,一行人身着户外服饰、手持地质锤等工具,来到了内蒙古霍林河盆地的扎哈淖尔露天煤矿。在这里,由深褐色和淡灰色地层交替构成的规整剖面绵延数千米,这些断面是开采褐煤留下的痕迹。他们看到在广袤的平地上,一些正在作业的亮黄色挖掘机格外显眼,这些设备开采的目标是地层中的深褐色部分——这里蕴藏着大量宝贵的煤炭资源。而在剖面上方,这一行人正在进行另一项作业。他们的目标不是煤炭,而是另一种深褐色的“宝藏”——燧石。

霍林河盆地的一座露天煤矿(图片来源:史恭乐)

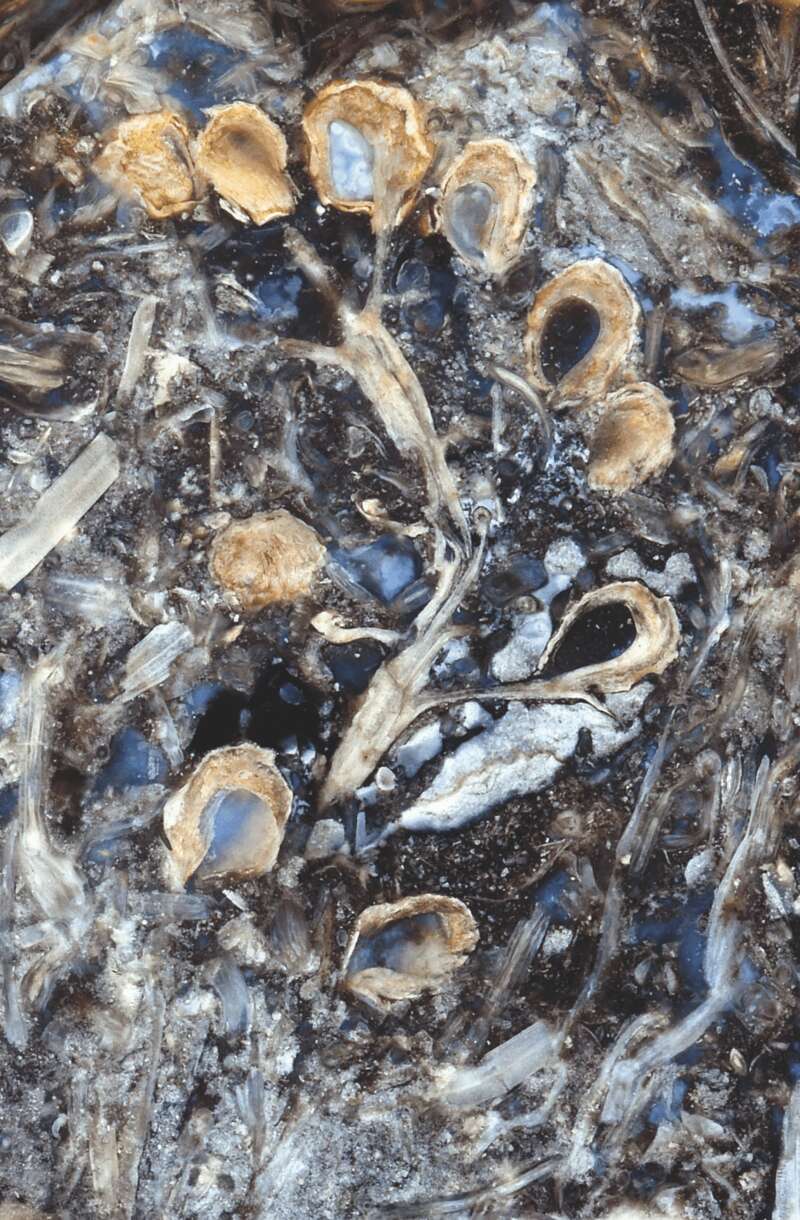

不久之后,史恭乐和合作者们锁定了目标。在一块代表了白垩纪早期(距今约1.3亿年)地层剖面的燧石上,他们观察到了密密麻麻、形态不一,只有毫米尺度的浅色结构。这些或呈圆形,或是长条状的结构是硅化的植物化石,它们保存了植物根系、枝干、叶片和繁殖器官的信息。在这些杂乱的微小化石中,科学家们注意到一些形似水滴的结构。这个发现令他们欣喜不已,因为他们知道,这些不起眼的结构中,可能就隐藏着能够揭开被子植物起源之谜的关键线索。

百年“讨厌之谜”

作为种类最多、分布范围最广的植物类群,被子植物在今天的陆地生态系统中占据主导地位。如今,超过30万种被子植物遍布全球,它们深刻影响着我们的衣食住行,并且在生态系统中扮演着关键角色。但被子植物最初是如何由裸子植物演化而来,并且一步步走向今日的繁盛的?

在今天,漫长的演化过程已经赋予裸子植物与被子植物巨大的差异性,因此,我们无法再从现生的裸子植物中找到关于被子植物起源的重要证据。好在,遍布全球各地的植物化石记录为我们拼凑出了被子植物从诞生至今的演化历程。

1998年,吉林大学的古生物学家孙革带领团队,在辽宁西部找到了被称作“世界上第一朵花”的辽宁古果。虽然叶片形态与蕨类相似,但它们的枝干上排列着大量形似豆荚的果实,果实里包裹了种子——这些特征说明,这些古果毫无疑问属于被子植物。这批珍贵的化石同随后同样在辽西出土的中华古果一起,代表了最原始的被子植物。很快,这些被子植物的年代也得到了确认:它们都集中在大约1.25亿年前的白垩纪早期。

在这之后的20多年间,技术手段的提升让我们可以通过全新的视角了解远古的植物,不同类别的早期被子植物化石也不断涌现。但是,来自世界各地、属于不同类群的早期被子植物化石的年龄都不超过1.3亿年,而早于白垩纪的被子植物化石却从未出现。

事实上,早在19世纪,查尔斯·达尔文(Charles Darwin)就注意到这个关于被子植物起源的奇怪现象。达尔文认为生物的演化是一个缓慢、渐进的过程,但正如他在《物种起源》中对动物在寒武纪的突然爆发感到非常困惑,晚年的达尔文在研究被子植物的早期化石记录时,也发现了一个类似的疑团:在白垩纪早期,被子植物从无到有,迅速辐射,现生被子植物的主要类群都在那段时间突然出现。1879年,在写给当时的英国皇家植物园邱园主任、著名植物学家约瑟夫·胡克(Joseph Hooker)的信件中,达尔文将这个与渐进式演化相悖的现象称作“讨厌之谜”(abominable mystery)。

在此后的一个多世纪中,这个“讨厌之谜”始终困扰着演化生物学家。被子植物是怎样出现的?在1.3亿年前的爆发式登场之前,被子植物的祖先经历了怎样的演化历程?正如古人类学家会从全球各地的古人类化石中寻找现代人起源的线索,演化生物学家破解被子植物起源之谜的线索,同样隐藏在它们的祖先类群之中。

寻找过渡特征

在裸子植物通向被子植物的道路上,最显著的特征自然是花的出现。但对于研究者来说,这一转变是被子植物诞生之路的最终篇章。因此他们真正关注的,是在真正意义上的被子植物出现之前,它们的祖先展现出了哪些过渡性质的特征。

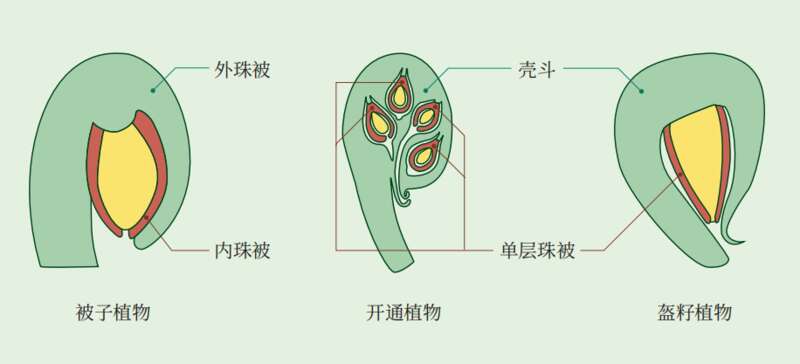

相比于裸子植物,被子植物花朵独有的3个特征格外受到关注,这就是心皮(果皮)、被子植物雄性花蕊,以及胚珠(种子)的外珠被——相比于只有一层珠被(种皮)的裸子植物,被子植物还额外拥有一层外珠被。

“被子植物同时具备了这3个特征,而在被子植物正式出现之前,它们的祖先可能拥有其中1~2个特征。”史恭乐表示。在裸子植物通向被子植物的演化道路上,上述3个特征先后出现。但是,心皮、外珠被和被子植物雄性花蕊出现的先后顺序是什么、它们各自又是在什么时间演化而来的?要解决这些问题,就需要找到那些具有一个或两个关键特征的过渡型化石——换句话说,找到被子植物的祖先类群。

盔籽植物化石保留的种子着生结构让他们得以追溯被子植物的起源。

近100年前,一类名为开通(Caytonia)的已灭绝植物一度颠覆了被子植物的演化历史。英国演化生物学家哈姆肖·托马斯(Hamshaw Thomas)首先发现了一枚来自英国侏罗纪地层的开通植物化石。他注意到在这种植物的种子被包裹在一个类似果皮的包裹结构壳斗(cupule)中。因此在发现之初,托马斯将开通归类为被子植物。按照这个结论,被子植物的出现时间将大幅提前超过1亿年。

不过很快,伴随着更加细致的研究,开通植物在植物谱系树上的位置发生了转变。与被子植物不同的是,开通中包裹种子的壳斗并不是一个完全封闭的结构,因此花粉可以通过孔道直接进入胚珠,以裸子植物的方式为开通完成授粉。

尽管如此,开通植物并没有受到冷落。20世纪40年代,有演化生物学家提出假说,认为开通植物包裹种子的壳斗对应于被子植物胚珠的外珠被。很多人相信,虽然开通不是真正的被子植物。但很可能是和被子植物有着较近的亲缘关系的姊妹群。开通植物中隐藏着早期被子植物起源和演化的重要线索,只是由于化石没有保存内部解剖结构,并且缺乏其他可以比对的中生代植物,这些线索还没有被彻底挖掘。

祖先类群浮现

2015年,已经就职于中国科学院南京地质古生物研究所的史恭乐与合作者一起,第一次前往霍林河盆地的白垩纪露天煤矿。之前在美国耶鲁大学做博士后期间,史恭乐主要研究蒙古国白垩纪露天煤矿产出的褐煤化植物化石。由于变质程度通常较低,露天煤矿中的褐煤作为燃料质量并不高;但也正因如此,褐煤中仍然保留了一些植物残存,因此这些燃烧价值有限的褐煤化化石成为演化生物学家研究史前植物的理想材料。

当研究团队初次抵达霍林河盆地的露天煤矿时,他们计划寻找的也正是这样的材料。但随着野外考察的深入,意外之喜出现了:他们在这里不仅找到了褐煤化的材料,更重要的是,还在散落在地面上的燧石(一种硅质岩石)中发现了硅化植物化石。褐煤化化石只能保存植物的外部形态,但植物内部的解剖结构已经在埋藏过程中遭到破坏。相比之下,硅化化石可以完好地保存植物的三维宏观形态和内部解剖结构,每一个细胞甚至是染色体都依然能够分辨。可以说,这是演化生物学家梦寐以求的特异埋藏化石。

两年后,研究团队再次来到这座位于通辽市的露天煤矿。这一次,他们找到了原始的燧石剖面——这样,这些植物化石就不仅仅是散落在各处的碎片,它们携带了原始的地层信息,这使得科学家可以确定每一枚化石所处的地质年代。在燧石中镶嵌着的化石里,最令史恭乐等人感到欣喜的,无疑是大量盔籽植物(corystosperm)的种子着生器官。

盔籽植物是一种已灭绝的中生代种子植物,它们在超过2亿年前的三叠纪最为繁盛,而在6500万年前恐龙灭绝的同时,它们被更为进步的被子植物取代,走向灭亡。盔籽植物拥有开放的种子结构,同时它们只有单层珠被,因此这类植物毫无疑问属于裸子植物。但与此同时,它们却有与被子植物相似的特征。

在露天煤矿现场观察燧石剖面时,史恭乐等人就注意到了一些形似水滴的结构。这些“水滴”的外侧,是一道白色的弯钩状结构。对研究人员来说,这个特征性的形态正是通向被子植物起源的关键。

这个“弯钩”正是壳斗。事实上,在很多中生代的种子蕨(seed ferns)的种子外侧,都有类似的弯曲状壳斗。这些包裹胚珠的壳斗无论是在种子结构中的位置,还是弯曲的形态,都与被子植物的外珠被非常相似。如前文所述,开通植物弯曲的壳斗曾被认为可能与被子植物外珠被具有同源性——换句话说,被子植物的外珠被是由壳斗结构演化而来的。但是,由于缺乏解剖结构完好的壳斗化石,这个猜测始终无法得到证实。

因此,当保存在燧石中的硅化壳斗结构出现在史恭乐眼前,他知道为被子植物溯源的机会出现了。随之而来的就是海量的实验室工作。为了能够将厚层燧石中的化石,转换成能在显微镜下观察的薄片,史恭乐用到了醋酸纤维膜撕片技术,从经过切割、抛光的燧石样本表面粘下薄薄的一层。随后,他会肉眼选取种子结构较为完整的化石,将样本放到高精度光学显微镜下观察。如此处理了上千个样本后,史恭乐找到了尤为清晰、完整的盔籽壳斗结构。

被子植物具有内、外两层珠被结构,相比之下,同为裸子植物的开通植物与盔籽植物虽然只有单层珠被,但外侧被一个形态与外珠被相近的弯曲的壳斗包裹。史恭乐等人的研究证实了这些壳斗与被子植物的外珠被具有同源性,因此开通和盔籽均为被子植物的祖先类群。

最终,这些工作不仅以前所未有的精度说明了中生代壳斗化石与被子植物外珠被的相似性,还解开了之前人们对于壳斗的疑惑。此前不少学者认为,不同种类中生代种子蕨的弯曲壳斗是趋同演化的结果——一些由上表面着生种子的叶片内卷而成;另一些则由下表面着生种子的叶片外卷而成——因此他们认为,这个结构本身就没有统一的来源。但是,通过高精度的显微镜观察,史恭乐团队发现壳斗中种子是着生在枝干上,而不是之前认为的叶片的不同位置上。正是因为壳斗着生方式的一致性,盔籽、开通、舌羊齿等含有弯曲壳斗的已灭绝种子植物,都可以具有相同的来源。

对于史恭乐来说,这个化石正是他们苦苦寻找的裸子植物和被子植物之间的过渡类型。盔籽植物与被子植物的关系,可能比之前认为的更近。

为了判断不同植物类群的亲缘关系,史恭乐等人还构建了一个包含31个植物类群和83个植物性状的数据矩阵。这个矩阵涵盖了从泥盆纪至今的所有现生种子植物类群,以及我们认识较为全面的已灭绝种子植物类群。研究人员希望通过不同算法定量分析这些植物亲缘关系的远近。

为了明确具有弯曲壳斗的已灭绝种子植物与被子植物在演化上的关联,这项分析不仅包含了此次在通辽发现的盔籽植物,还囊括了此前在世界各地发现的含弯曲壳斗的种子植物。

史恭乐介绍道,他们使用的3种谱系分析方法,均确认了不同种类中生代种子蕨的同源性。并且,这些拥有壳斗的已灭绝种子植物在谱系树上均与现代被子植物关系密切,这进一步证实了被子植物的外珠被源自壳斗。经过这项研究,被子植物祖先类群出现的时间也得到了大幅修改——尽管此次来自通辽的盔籽植物化石仅仅来自1.26亿年前,但随着壳斗结构与外珠被的同源性得到证实,研究者推断,最早的壳斗结构出现的时间(距今大约2.6亿年),也正是被子植物祖先类群诞生的时间。

2021年4月,这篇论文被《自然》(Nature)杂志正式刊登。在同一期的观点文章中,美国著名演化生物学家道格拉斯·索尔蒂斯(Douglas Soltis)称,这项研究在一定程度上破解了“讨厌之谜”。

史恭乐则指出,在这项研究的基础上,未来仍有大量工作需要完成。例如,他们的研究证实了在被子植物祖先类群的3个关键特征中,与外珠被相关的结构率先出现。在此基础上,心皮、被子植物雄性花蕊又是以什么样的顺序、分别在什么时间演化而来的?这一系列问题仍然需要更多后继研究进行解答。事实上,最新的研究也指出:在盔籽植物的化石中,包裹着着生壳斗的枝干的苞片,很可能与心皮具有同源性。但是,这个关系显然还需要更多化石证据的支持。或许正如史恭乐所言,可能这一代研究人员直到最后也无法彻底破解“讨厌之谜”,但我们正在一步步接近这个百年之谜的真相。